2025/07/02

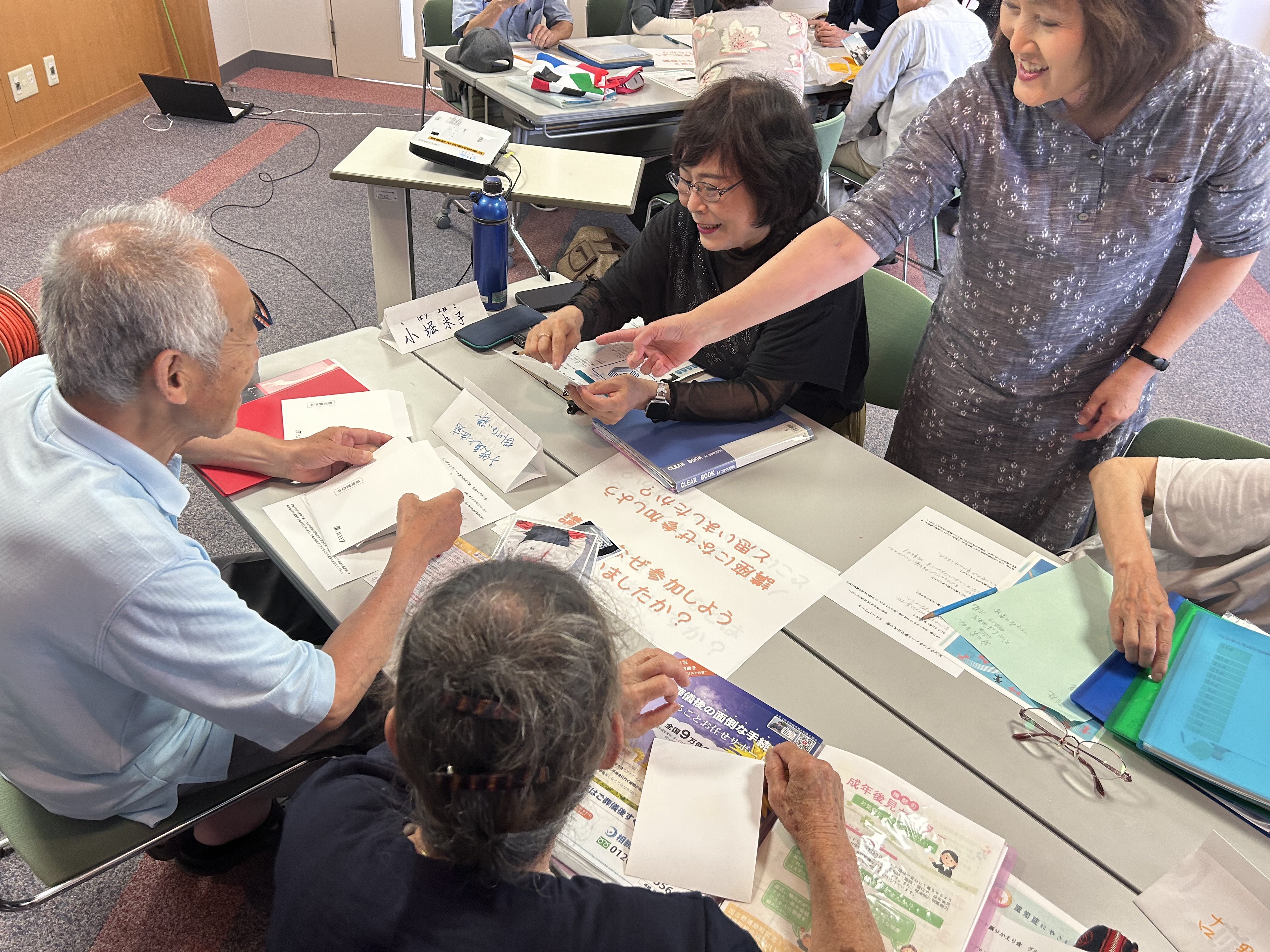

こんにちは。播磨町成年後見センターです。6月26日にエンディングノート振り返り会を開催しました。参加頂いた方からは「勉強になりました。今後も続けて頂きたいです」「今のうちに出来ることをしておこうと思った」「亡くなった後の事を考えるのが目標になり、安心に繋がるのだと知った」といったお声を頂きました。今後も地域の皆様向けに色々な講座を開催したいと思っておりますので、是非ご参加ください。

天候が悪い中、ご参加いただき有難うございました。

こんにちは。播磨町成年後見センターです。6月26日にエンディングノート振り返り会を開催しました。参加頂いた方からは「勉強になりました。今後も続けて頂きたいです」「今のうちに出来ることをしておこうと思った」「亡くなった後の事を考えるのが目標になり、安心に繋がるのだと知った」といったお声を頂きました。今後も地域の皆様向けに色々な講座を開催したいと思っておりますので、是非ご参加ください。

天候が悪い中、ご参加いただき有難うございました。

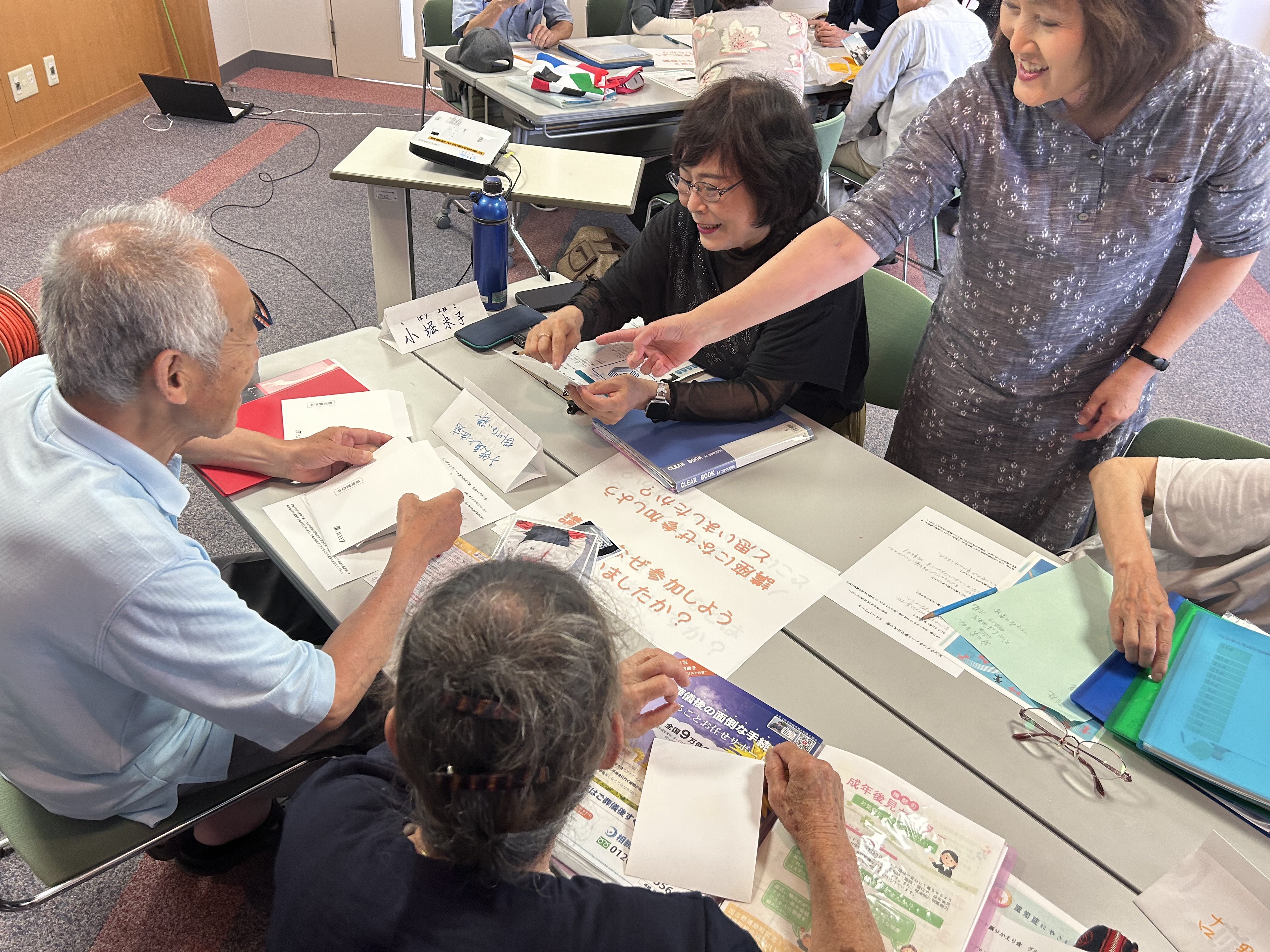

播磨町成年後見センターよりお知らせです。

8月8日(金)コープ播磨集会所にて成年後見相談会を開催します。

相談会は、はりまオレンジ教室の講演会後になります。

支援できる親族がいらっしゃらない方や物忘れが出てきて将来が不安な方など、心配事がある方はご相談下さい。

令和7年6月28日(土)に、民生委員児童委員協議会主催の福祉映画のつどいに参加させていただきました。上映された映画が「お終活・再春!人生ラプソディ」ということで、関心も高く多くの方が参加されていました。

上映後、ご希望の方に成年後見センターよりエンディングノートを配布させていただきました。

数に限りがありますが、〝エンディングノートが欲しい〟という方はお電話のうえ、センターまでお越しください。

播磨町成年後見センター 079-435-8801

6月17日、古田西自治会で開催されたサロン活動(ふれあい・いきいきサロン)に参加させていただきました。

社協の成年後見センター担当職員からは、成年後見制度について紹介し、その後、体操やホウ酸だんごづくり(10年前からの恒例行事だそうです)、ヨーヨーお手玉づくりなどが催されました。進行は世話人の皆さんが手分けしてされています。

世話人の皆さんが力を合わせて、事前準備から場づくりをされている心温まるサロンでした。

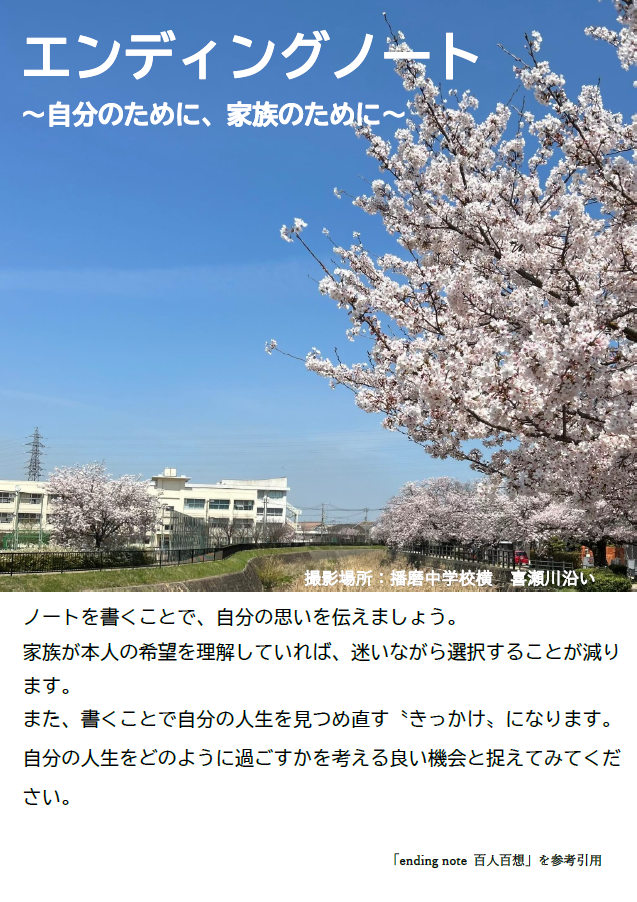

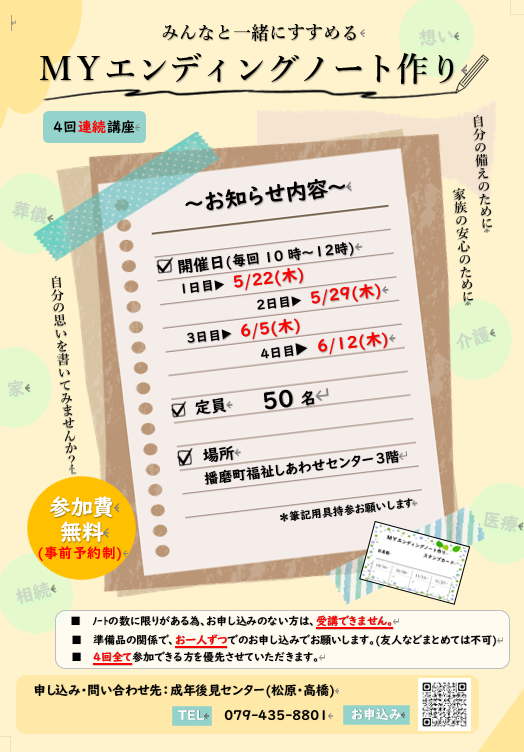

こんにちは。播磨町成年後見センターです。5月22日から4週連続で『MYエンディングノート作り』を開催いたしました。参加頂いた方から「知らなかったことが多かったので終活の参考になりました」「自分の将来を考えるきっかけになった」「頭の中が整理出来てとても良かった」「何回も行って欲しい」といったご意見を頂きました。後見センターとしましても、今後もエンディングノート作りの講座を開催できればと思っています。たくさんのご参加有難うございました。

令和5年から3年にわたり、エンディングノート講演会を開催しています。その中で、講座などに出向くことが難しいといったお声があり、自宅で気軽に、ご自身のペースで進めていくことができるようホームページに「ノート」と「講座動画」を掲載しています。

①下記URLをクリックしていただくとホームページのエンディングノートにつながります。

②自宅での印刷が難しい場合には、エンディングノートをお渡ししますので、お電話ください。

主催⇒播磨町成年後見センター 079-435-8801

播磨町成年後見センターでは、司法書士・社会福祉士相談を毎月それぞれ1回ずつ開催しています。

無料相談・秘密厳守ですので、お気軽にご相談ください。

ご相談をご希望の場合には、予約制ですのでセンターまでお電話ください。お待ちしています。

TEL⇒079-435-8801

今年もエンディングノートを作る会を開催します。

講座に参加をしながら、ノートを完成させていく会になります。

ご参加お待ちしています。

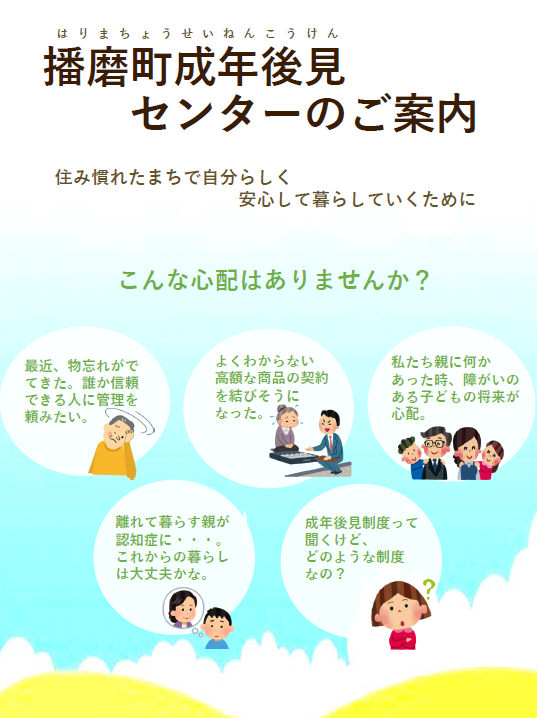

こんにちは。播磨町成年後見センターです。

センターが開設して早1年が経ちました。後見センターでは昨年作成したパンフレットをリニューアルし、より町民の方が見やすくなるよう作成しています。

今年は昨年以上に後見制度を分かりやすくお伝えできたらと思っております。

令和6年3月18日に、成年後見人として実際にお仕事をされている、森のすず社会福祉士事務所の森保 純子様に「身寄りのない方の支援」というテーマでご講演いただきました。

1人の専門職がいろいろなノウハウを駆使して支援するのではなく、いろいろな専門職が、“人”と繋がり支援をしていくことの大事さをお話くださいました。それぞれの分野や役割がありながらも、チームを形成しながら支援をしていくことが大切ですね。